Vor dem Schuß | Staudruck | Kupfer | Knochen | Im Ziel | Naßziel | Trockenziel | Wundhöhlen | Schulterstabilisierung

Um die Zielwirkungen angemessen zu erörtern, müssen wir unabdingbar die auseinander klaffenden Geschwindigkeits- und Wirkungsbereiche der Pistolen und Büchsengeschosse voneinander scheiden. Auch innerhalb der Büchsengeschosse erzeugten langsamere oder schnellere Kugeln ganz andersartige Wirkungen. Die Wirkung allein von der kinetischen Energie ableiten zu wollen ist vollkommen fruchtlos. Es gibt nicht das eine Maß, nach der die Ziel- und Wundwirkung zu messen wären. Es gibt gleichfalls keine Wunderwaffe oder Wunderkugel, die grundlegendes Wissen oder sorgfältige Schießen mit richtiger Zielwahl ersetzen könnte. Für gutes Gelingen trägt der Schütze, mehr als die ganze schöne Technik, die Verantwortung. Ein lebendes Tier waidgerecht zu erlegen, läßt sich weder durch teure Munition erkaufen noch durch blindes Vertrauen in Energie oder sonstige vom Hersteller schön gesagte Geschoßeigenschaften abwälzen. Jäger vertraue dich mit Geschoßaufbau, den Vorgängen im Ziel, ob hart oder weich, klein oder groß, der Wundwirkung, ob Herz oder Keule, usw. im Einzelnen. Verantwortungsvolle Menschen lernen solch Wissen vor dem Schuß, z. B. in Reh oder Sau. Mit dem hier gegebenen Rüstwissen wirst du lernen am Stück die Tatsachen angemessen in deinen Wissens- und Erfahrungsschatz einzuordnen, dann deine richtigen Schlüsse für zukünftige Schüsse zu ziehen.

|

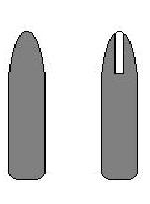

Vollbleigeschosse werden für sehr langsame Geschwindigkeiten, meist

unter Schallgeschwindigkeit in Luft (330 m/s) aus Blei gebaut. Der

Bleikern soll in erster Linie schwer sein, um auf vielen hundert Meter

Flug als träge Masse, von Luft und Schwerkraft möglichst wenig beeinflußt,

das Ziel zu erreichen. Es sind also vorwiegend außenballistische Gründe

ein Geschoß aus schwerem Blei zu bauen. Ab etwa 400 m/s übersteigen die im Drall

wirkenden Leistenkräfte des Bleies Scherfestigkeit. Um höhere Scherkräfte

aufzunehmen, werden seit Ende des 19. Jahrhunderts Bleigeschosse in einen

festeren Mantel als Blei gesteckt. Seit die Treibladungen auf

Schießbaumwolle statt Schwarzpulver gründen, wurden die Geschosse

schneller, so daß, um die scherenden Leistenkräfte im Drall aufzunehmen,

ein fester Tombak- oder Flußeisenmantel nötig wurde. Es gibt Vollmantel- oder Teilmantelgeschoße (VM oder TM). Sowohl VM als auch TM werden als Hohlspitz- oder Vollspitzgeschoße

gebaut (TM-HSP oder TMS). Bei Vollgeschossen (gleich ob mit oder ohne Mantel) greift im Ziel der Staudruck vorn an; bei Hohlspitzgeschoßen von Scherkräften ungemindert oder, durch den hohlen Tunnel aufgehalten, dagegen in der Tiefe, also von innen. |

Auf das Geschoß wirken im Ziel gewaltige Kräfte. Der vorn

am Geschoßkopf angreifende Staudruck ist ps.

ps = ½ r

v²,

v = Schnelle [m/s]

ps = Druck [bar]

r = Dichte

[g/cm³]

|

Schnelle |

Druck | Schnelle | Druck | Schnelle | Druck |

Obige Grafik zeigt von links mit 1.300 m/s beginnend bis rechts 0 m/s, wie stark die Drücke bei hohen Schnellen steigen. Schon bei 800 m/s drücken bereits 3.200 bar gegen die Spitze. Bei den 1.150 m/s meiner 6g 6,5x68 zerren mehr als das doppelte, nämlich 6.613 bar. Solche Kräfte hält selbst ein VM Geschoß nicht mehr aus. Bei dem ,,Zack" platzt jedes Geschoß! Ab etwa 970 m/s überschreitet der Staudruck die Tombakzugfeste. |

| [m/s] | [bar] | [m/s] | [bar] | [m/s] | [bar] | |

| 1.300 | 8.450 | 850 | 3.613 | 400 | 800 | |

| 1.250 | 7.813 | 800 | 3.200 | 350 | 613 | |

| 1.200 | 7.200 | 750 | 2.813 | 300 | 450 | |

| 1.150 | 6.613 | 700 | 2.450 | 250 | 313 | |

| 1.100 | 6.050 | 650 | 2.113 | 200 | 200 | |

| 1.050 | 5.513 | 600 | 1.800 | 150 | 113 | |

| 1.000 | 5.000 | 550 | 1.513 | 100 | 50 | |

| 950 | 4.513 | 500 | 1.250 | 50 | 13 | |

| 900 | 4.050 | 450 | 1.013 | 0 | 0 |

|

Die Staudrücke in wässerige Ziele aufprallender Geschosse übersteigen bei üblichen Büchsengeschwindigkeiten die Zug- oder Scherfestigkeit üblicher Werkstoffe. Hier folgen die Zahlen: |

|||||

| Stoff | Element | Dichte | Zugfeste | Zugfeste | Inhalt |

| [kg/l] | [N/mm²;] | [Kp/cm²;] | [%] | ||

| Stahl CK 45 | Fe | 7,85 | 660 | 6.728 | |

| Panzerstahl | 7,85 | 1.200 | 12.232 | ||

| Kupfer | Cu | 8,93 | 220 | 2.243 | |

| Nickel | Ni | 8,90 | 440 | 4.485 | |

| Kupfer-Nickel | Cu-Ni | 8,88 | 630 | 6.422 | 20 Ni, 1 Fe, 2 Mn |

| Messing | Cu-Zn | 8,60 | 600 | 6.116 | 20 - 40 Zn |

| Tombak | Cu-Zn | 8,80 | 470 | 4.791 | 5 - 20 Zn |

| Weichbei | Pb | 10,95 | 44 |

443 |

|

| Hartblei | Pb-Sb | " | 45 | 459 | 2 - 5 Sb |

| Letternmetall | Pp-Sb | " | 57 | 572 | ? |

| Aluminium | Al | 2,70 | 50 | 510 | |

| " | " | " | 130 | 1.325 | |

| Duraluminium | Al | 2,90 | 250 | 2.548 | 3 Cu, 1 Mg, 1 Mn |

| " | " | 400 | 4.077 | ||

| Wolfram | W | 19,30 | 1.400 | 14.271 | |

| Holz | 0,5 | 30 | 300 | ||

| Beton | 2,5 | 17,5 | 175 | ||

| Knochen | 2? | 120 | 1200 | ||

| Eiche | 0,6? | 117 | 1170 | ||

Von Kugelaufbau und -Geschwindigkeit mal abgesehen, werden die Kräfte wesentlich von folgenden Einflußgrößen bestimmt:

Dichte ist bei Fleisch, Wasser, Gelatine gleich 1 g/cm³, aber nicht bei Lehm ( 1,5 g/cm³) oder Sand ~ 2 g/cm³).

Scherfestigkeit ist bei Flüssigkeiten = 0, bei Festkörpern >> 0, allerdings bei weichen Festkörpern wie Fleisch und Gelatine oder ungehärtetem, reinem Blei eher klein.

Elastizität ist eine sehr kleine Einflußgröße, die man bei höheren Geschwindigkeiten vernachlässigen kann. E. wirkt allerdings auf die kurzweilige Wundhöhle ein. Fleisch oder Gelatine ziehen sich nach dem Schuß wieder zusammen, während die kurzweilige Wundhöhle in Lehm oder Knete mangels Elastizität dauerhaft bleibt.

Geschoß triff auf, tritt ein. Staudruck baut sich an der Spitze auf. Der Druck, pflanzt sich, ähnlich wie in einer Flüssigkeit, bei Bleigeschoßen der geringen Scherkräfte des Bleies wegen, oder Hohlspitzgeschoßen des Loches wegen auch nach hinten und zur Seite (nicht so im harten Festkörper, Unterschied beachten!) fort. Die Kräfte sprengen den Mantel. Blech und Bleie fliegen vorn weg. Der Bug plattet ab, pilzt auf, bis eine dem Kräfteverlauf entsprechend linsenartige gestaltet ist. Nur vorn am Vorderrand des Geschosses, dorten das Blei seitlich wegfließt (Splitterbildung) und der Mantel das Fleisch rührt, drückt der Stau die Mantelfläche, kann den Mantel in Blechmüll zerstückeln. Selbst Platzgeschoße platzen ggf. nicht vollständig.

| Mechanischen Eigenschaften verschiedener Stoffe | |||

| Stoff | Druckfeste | Scherfeste | Elastizität |

| N/mm² | N/mm² | 10² N/mm² | |

| Stahl | 552 | 827 | 2070 |

| Knochen | 170 | 120 | 179 |

| Eiche | 59 | 117 | 110 |

| Beton | 21 | 2,1 | 165 |

Knochen wächst um Druck tragen, kann aber auch Zugkräfte aufnehmen. Er besteht zu etwa 60 bis 70 % aus anorganischen Salzen (Druckfestigkeit) und Kollagen (Zugfestigkeit). Knochen reagiert andere Belastungsrichtungen unterschiedlich. Das Elastizitätsmodul ist in Längsrichtung etwa doppelt so groß wie quer.

Menschlicher Oberarmknochen: Äußerer Ø = 28 mm, Innerer Ø = 17 mm, Wandstärke 5,5 mm

Quelle http://i115srv.vu-wien.ac.at/physik/ws95/w95b0dir/w95b2b10.txt

Servus Lutz,

wie erkennt das Geschoß in Sekundenbruchteilen, ob das Ziel naß oder trocken

ist? Ganz im Ernst, wie funktioniert das? Welche Einflüsse kommen da zum tragen?

lg, varmi, Dienstag, 4. Dezember 2007 19:32

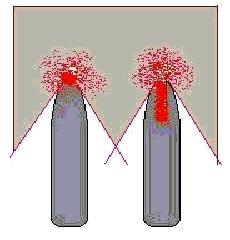

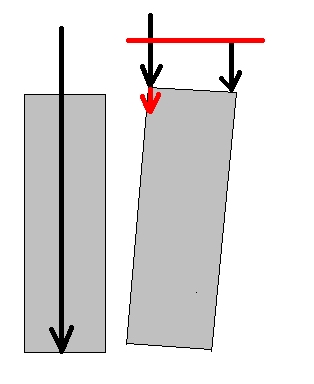

Im wässerigen Ziel trifft das Geschoß vorn auf ruhende Stoffe

(Decke, Fleisch, Knochen) Fleisch. Der Staudruck wirkt bei Vollgeschossen

von vorn, oder bei Hohlspitzgeschosse innen.

In jedem Fall stößt das Geschoß, wie ein Rennboot auf

dem Wasser, das wässerige Fleisch beiseite. Das wässerige Ziel benetzt das

Geschoß nur vorn und nur zu

einem kleineren Teil benetzt; eine Rundkugel nur von der Spitze bis zu

etwa 55°; Winkel. Dahinter bildet sich eine leere Höhle, wie man auf dem

rechten Foto einer .22" lfb Stinger in Knete von

Werner Mehl von hinten fotografiert

deutlich erkennen kann. Der Geschoßschaft bleibt gänzlich unbenetzt. Im

Fleisch herrscht dann nur Wasserdampfdruck (~ 0,61 atm).

Da der Staudruck bei Hohlspitzgeschossen tief hinter der Spitze von innen gegen die staudrucklose leere Höhle wirkt, platzen die mit oder ohne Mantel leichter als Vollgeschoße auf, da die Druckunterschiede hinten größer als bei Vollgeschossen sind..

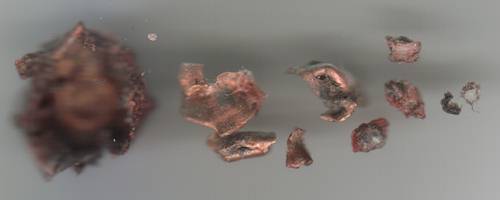

Mit trockenen Zielen sind poröse luftige Festkörper gemeint, also kein Flüssigkeiten, im wesentlichen Holz, das als Hindernis auf dem Weg zum eigentlichen Ziel durchdrungen wird. Dort spielen Scherkräfte ein größere Rolle als in Fleisch. Faseriges luftiges Holz kann, anders als Wasser, Fleisch oder Blut, verdichtet werden. Mit den festen Fasern und der Luft dazwischen unterscheidet sich Holz dermaßen von Fleisch, das Geschosse gebaut werden können, die auf Holz nicht oder kaum ansprechen. Dabei bieten Weichhölzer geringer Dichte und Festigkeit, wie Pappel, Fichte, Kiefer weniger Widerstand als als Buch oder Eiche oder tropische Harthölzer. Ein genügend hartes und festes Geschoß geeigneter Gestalt wird beim Durchdringen das Holz beiseite stoßen, ohne einen hinreichenden Druck in der Hohlspitze gegenüber dem Geschoßbug zu stauen, weil die festen Fasern den freien Massefluß behindern. Blei gegenüber Holz dafür allerdings zu weich. Kupfer hingegen eignet sich dafür.

8 mm KJG 2003 aus 8 x 68S nach Kiefernholzbeschuß. Trockenes Holz öffnet Kupferjagdgeschosse kaum. Man kann also bedenkenlos auch durch Holz kurz vor dem eigentlichen Ziel schießen (Zweig, Brett, Baum). Mehr lies in Hindernisse und Zweige

Büchsengeschoße bilden im wässerigen Ziel zunächst eine große

kurzweilige anschließend wieder in sich zusammenfallende, sowie durch zermustes

Fleisch eine kleinere bleibende Wundhöhle. Unterhalb von etwa 400 m/s reicht der

Staudruck nicht mehr, Blei zu zersplittern, aus. Unterhalb 400 m/s fliegt

der ggf. verbliebene Geschoßrest noch ein Stuck weiter. Weiter gebremst bricht

die Wundhöhle zusammen. Da zum Schluß in de Tiefe nun die volle vordere

Angriffsfläche, statt wie oberhalb der kurzweiligen Wundhöhlengeschwindigkeit

nur ein kleinerer Teil, benetzt wird, erhöht sich der Widerstandsbeiwert

entsprechend. Der Geschoßrest wird bei langsamen Flug weiter bis zum endlichen

Stillstand gebremst. Oft tritt der kleine Batzen gerade bis unter die Decke, die

andere Eigenschaften als Fleisch hat. Oft kann die dehnbare Decke nicht mehr von

dem langsamen Geschoßrest durchstanzt werden. Haut ist dehnbarer und

fester als Fleisch. Unter der Decke findet man dann, auch wenn

der Mantel eines Bleigeschosses nicht mit dem Bleikern verlötet ist, den vorn linsenförmigen Bleirest

mit länglichen Blechfahnen im Mantelboden.

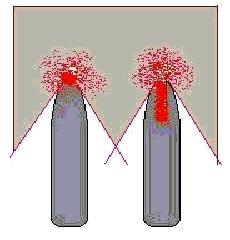

Links fliegt ein Hirtenberger EMB Pistolengeschoß durch ballistische Gelatine. Das Geschoß ist aufgepilzt vielleicht 1½; cm breit. Das Geschoß selbst kann also eine derartig große Höhle nicht erzeugen. Die Höhle entsteht zwar ursächlich durch das hindurchfliegende Geschoß. Tatsächlich stößt das Geschoß nur die Gelatine beiseite, beschleunigt es also) und dann drängt die beschleunigte Gelatine weiter nach außen. Wenn deren Zusammenhalt, deren Federkraft, die Gelatine gegen den auswärtsdrängenden Schwung wieder zusammenzieht, fällt die Höhle wieder in sich zusammen. Es muß also zwischen einer kurzweiligen und einer dauerhaften Wundhöhle unterschieden werden

Nachdem

das Geschoß in das wasserige Ziel eingetreten ist, stößt es das Fleisch beiseite. Da das

Fleisch vom Kugelbug beschleunigt zu Seite wegfliegt, bleibt nicht mal die

Geschoßvorderseite ganz, sondern nur teilweise vorn, benetzt. Bei einer mäßig

schnellen Rundkugel benetzt das Fleisch z. B. die Vorderseite nur etwa bis 57°;.

Nicht, wie man irrig annehmen könnte bis ganz nach hinten, also nicht bis nicht

90°, also nicht die Seite. Das Geschoß fliegt also in einer Wasserdampfblase. Es

ist nur vorn benetzt. Das nutzt der Hansen

Superpenetrator für größtmögliche Eindringtiefe aus.

Nachdem

das Geschoß in das wasserige Ziel eingetreten ist, stößt es das Fleisch beiseite. Da das

Fleisch vom Kugelbug beschleunigt zu Seite wegfliegt, bleibt nicht mal die

Geschoßvorderseite ganz, sondern nur teilweise vorn, benetzt. Bei einer mäßig

schnellen Rundkugel benetzt das Fleisch z. B. die Vorderseite nur etwa bis 57°;.

Nicht, wie man irrig annehmen könnte bis ganz nach hinten, also nicht bis nicht

90°, also nicht die Seite. Das Geschoß fliegt also in einer Wasserdampfblase. Es

ist nur vorn benetzt. Das nutzt der Hansen

Superpenetrator für größtmögliche Eindringtiefe aus.

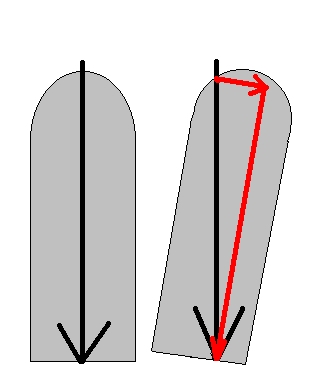

Von der ursprünglichen Gestalt unabhängig, bildet sich in weichem Ziel bei nicht zu haarten und festen Geschossen immer eine linsenartige Geschoßvorderseite aus. Auch hier entsteht der höchste Staudruck in der Mitte, fällt von dort nach außen ab. Taumelt das gestörte Geschoß nun ein wenig aus der Längsrichtung, wandert der Staupunkt höchster Bremskraft entsprechend aus der Mitte zur Schulter hin. Die nun außerhalb der Schulter angreifende Kraft stellt durch ihr Drehmoment das Geschoß wieder gerade, bis der Staupunkt wieder mittig ist, Kraft wieder in der Mitte angreift. So entsteht am Geschoß im Ziel wieder ein stabiles Kräftegleichgewicht. Diese stabile Kräftegleichgewicht verursacht die Schulterstabiliserung. Vorn flache Geschosse (nach den ersten paar Kalibern Eindringtiefe sind alle TM so umgestaltet) fliegen also schulterstabilisiert. Unabhängig der ursprünglichen Bauart, fliegen alle sich abplattende Geschosse schulterstabilisiert weiter durch das Ziel.

Ein vorn linsenförmige Büchsengeschoß fliegt gerade durch das Fleisch, der Staudruck greift weiter, nur vorn bis zur Ablösegrenze, an. Blei wird als kleinkrümeliger Bleistaub weiterhin weggerissen. Die aus der Bremsung herrührende Zerstäubung setzt sich so lange weiter, wie die Staudruckkräfte die geringen, aber vorhandene Scherkräfte im Blei übersteigen. Bei gewöhnlichen Bleigeschoßen so bis runter zu 400 m/s. Wenn des Geschosses kinetische Bewegungsenergie aufgezehrt ist, bleibt das Geschoß stehen.

Moin Dieter,

ich muß anerkennen, du hast mehr Zeit als ich. Außerdem hast du

Impala (sicher ohne „ß“, aber mit

„s“). Ich nicht. Dann kannst du dir die Stabilität im wässerigen Ziele besser

als ich ansehen und (ohne Hochgeschwindigkeitskamera) ablichten. Der „schnelle“

Film wären in diesem Fall dünne Bleche, Stahl oder Aluminium, Dosenblech oder

ähnliches.

Versuchaufbau Schichtkasten

Eine Kiste von 30 x 30 cm Stirnfläche und einiger Länge, jedoch mindestens 0,5

m, wenn du das Geschoß einigermaßen heil auffangen möchtest eher einen Meter.

Dahinter ein Sandsack. Die Kiste kann auch aus nur lose zusammengebunden

Brettern bestehen. Sie fliegt sowieso in Stücke

Auf der Stirnseite kommt in die Mitte die Zielmarke.

Du schießt längs durch die Kiste, wahre mindesten 10 Meter Abstand.

In der Kiste sind alle 5 cm fortlaufend numerierte Blech eingelegt. Die sollen

wohl 0,1 - 0,5 mm stark sein, nicht mehr. Schokoladen„Blech“ ist zu dünn.

Hauhaltsalufolie ebenfalls. Es muß schon etwas stärker sein. Die Bleche zeigen

nach dem Schuß die Durchschüsse. Ihre Gestalt spiegelt die Geschoßlage wieder.

Das ist der Trick für die Momentaufnahme.

Zwischen die Bleche legst du wassergefüllte Müllsäcke. Die die 30x30x5cm füllen.

Je eine Kiste genügt im in 5 cm Abstand die Geschoßlage im Ziel aufzunehmen.

Wenn du mir leere Hülsen schickst, fülle ich die gern. Ich würde für solche auch

Versuch auch Varmi die Geschosse schicken, wenn er das erledigen möchte, oder

soll.

Dazu wären natürlich eine Masse Bilder angesagt, um den Versuch und seine Ablauf

festzuhalten und auswerten zu können.

Die Theorie habe ich vorgelegt, von

Beat P. Kneubuehl übernommen. Den

Versuchsaufbau zur Prüfung legte ich ebenfalls vor. Also Pensionist, nutze dein

Zeit!

Gruß Lutz, 4. Dezember 2007,

Bin unterwegs in die Berge - Traumwetter - Schnee - Sonne. So viel Zeit für diese Dinge habe ich also gar nicht. LOL. Für was auch, so ein Fan bin ich dann auch nicht.

LM: Das hat Zeit, aber wenn du keinen Beweis anbietest oder annimmst, solltest du dich mit deinen Äußerungen besser zurückhalten. Wissenschaftlich ernstzunehmende Aussagen erfordern immer, nachprüfbar zu sein, das heißt man muß sie mit von jedermann überall nachvollziehbaren Versuchen beweisen oder zerstören könne. Über alles andere kann man nur schwatzen oder lachen. Aber wozu? Pensionisten mögen dafür Zeit haben, ich aber nicht.

Ich bin mit der handelsüblichen Munition schnell über den

Ladentisch bestens bedient. [. . . ] Also, geht's auch raus in die Sonne und

genießt den Tag

SERVUS, D., Mittwoch, 5. Dezember 2007 10:56

Da

das Fleisch den Geschoßmantel der Bleigeschosse wie gezeigt, nicht berührt, wird der

Geschoßmantel am Schaft nicht vom Fleisch berührt. Sofern, bei Büchsengeschoßen immer,

eine kurzweilige Wundhöhle gebildet wird, ist der Geschoßwiderstandsbeiwert

oberhalb der Geschwindigkeit, ab der kurzweilige Wundhöhlen auftreten, kleiner

als bei später verlangsamten Geschossen. Unterschiedlichen Wundhöhlenbildung

begründen auch Pistolen- und Büchsengeschoße in ihrer Zielwirkung deutlich

voneinander zu trennen. Pistolen fliegen allenfalls bis 500 m/s, meist eher bei

350 - 400 m/s, während Büchsen ihre Geschosse mit 700 - 1.200 m/s abschießen

(die Mehrzahl der Bleigeschosse zwischen 700 und 900 m/s). Am Ziel sind die Geschosse schon

langsamer, besonders auf große Schußentfernungen.

Da

das Fleisch den Geschoßmantel der Bleigeschosse wie gezeigt, nicht berührt, wird der

Geschoßmantel am Schaft nicht vom Fleisch berührt. Sofern, bei Büchsengeschoßen immer,

eine kurzweilige Wundhöhle gebildet wird, ist der Geschoßwiderstandsbeiwert

oberhalb der Geschwindigkeit, ab der kurzweilige Wundhöhlen auftreten, kleiner

als bei später verlangsamten Geschossen. Unterschiedlichen Wundhöhlenbildung

begründen auch Pistolen- und Büchsengeschoße in ihrer Zielwirkung deutlich

voneinander zu trennen. Pistolen fliegen allenfalls bis 500 m/s, meist eher bei

350 - 400 m/s, während Büchsen ihre Geschosse mit 700 - 1.200 m/s abschießen

(die Mehrzahl der Bleigeschosse zwischen 700 und 900 m/s). Am Ziel sind die Geschosse schon

langsamer, besonders auf große Schußentfernungen.

Irrglaube

ist, ein gelöteter Geschoßmantel hielte den Mantel am Bleikern fest!

Links ein unverlötetes 7g 6,5 mm Scenar, das bei 80 m auf Rehrückrats fast

völlig zerplatzte. Der Restkern bleibt im Mantel. Die Verlötung nützt nichts,

weil weiches Blei keinen festen Mantel halten kann. Der Mantel (der HSP oder TM

Gesch.) wird bei Eintritt vorn von innen nach außen gesprengt. Nach weniger als

2 cm Eindringtiefe wirken nur noch vorderseitig bremsende Kräfte auf das Blei -

nicht mehr auf den dann unbenetzten Mantel der als träge Masse weiter von hinten

schiebt. Der Mantel wird an der Geschoßvorderseitenabrißkante des sich zur

Höhle erweiternden wegströmenden Fleisches zwar weggeschert, doch hindert das

Blei, wenn den Mantel verlötet ist, den Mantel keineswegs zu reißen. Denn da

Blei nur ein zehntel so zäh wie Tombak ist, kann Blei den Tombakmantel nicht zu

reißen hindern !

Irrglaube

ist, ein gelöteter Geschoßmantel hielte den Mantel am Bleikern fest!

Links ein unverlötetes 7g 6,5 mm Scenar, das bei 80 m auf Rehrückrats fast

völlig zerplatzte. Der Restkern bleibt im Mantel. Die Verlötung nützt nichts,

weil weiches Blei keinen festen Mantel halten kann. Der Mantel (der HSP oder TM

Gesch.) wird bei Eintritt vorn von innen nach außen gesprengt. Nach weniger als

2 cm Eindringtiefe wirken nur noch vorderseitig bremsende Kräfte auf das Blei -

nicht mehr auf den dann unbenetzten Mantel der als träge Masse weiter von hinten

schiebt. Der Mantel wird an der Geschoßvorderseitenabrißkante des sich zur

Höhle erweiternden wegströmenden Fleisches zwar weggeschert, doch hindert das

Blei, wenn den Mantel verlötet ist, den Mantel keineswegs zu reißen. Denn da

Blei nur ein zehntel so zäh wie Tombak ist, kann Blei den Tombakmantel nicht zu

reißen hindern !

Patrick

Bueker schrieb: Noch eine Frage zu Zielwirkung 1 - verlöteter Mantel. Ist damit

eigentlich gemeint, der Mantel trenne sich nicht vom Kern?

Patrick

Bueker schrieb: Noch eine Frage zu Zielwirkung 1 - verlöteter Mantel. Ist damit

eigentlich gemeint, der Mantel trenne sich nicht vom Kern?

LM: Das versuchen uns die Hersteller einzureden.

Also ich sehe die Verlötung so: A-Frame Geschoß dringt in den Wildkörper ein,

beginnt sich zu öffnen, dabei wird es gebremst.

LM:

Richtig!

PB: Der vordere Bleikern drängt durch Massenträgheit weiter nach vorn, denn der ist

dichter als Kupfer oder Tombak.

Nein, denn die trägen Massen schieben von hinten, während vorn der von innen

nach außen abfallende Staudruck über die Widerstandsfläche, gleich welcher Art,

bremst. Daß Blei dichter als Tombak ist, hat damit nichts zu tun. Wenn das vorn

weiche TMS-, TMR-, HSP-, H-Mantel-Geschoß , o. ä vorn teilweise zerspritzt und sich

dabei der Blechmantel weit öffnet, kann, kurz bevor die Kugel stillsteht, die

seitliche Fleischverdrängung zusammenfallen, daß dann der Mantel wieder Kräften

ausgesetzt ist. Erst dann kann der Mantel vom Kern gestreift werden. Für die

Wundwirkung ist das ohne Belang. Das weiche Blei kann den festen Blechmantel

sowieso nicht halten. Von daher kann man sich die Mühe den Kern in den Mantel zu

löten sparen. Der einzige Grund Mäntel zu verlöten, ist die bei der

Drehbeschleunigung im Schuß auftretenden Torsionskräfte sicher auf den Kern zu

übertragen. Der Kern könnte in einem lockeren Mantel sonst rutschen. Die Kugel

würde als nicht kreiselstabil fliegen.

PB: Kann jetzt, wenn noch ein Unbekannter auftritt (Knochen), sich das Blei lösen und der Rest weiter zurückbleiben?

Ja kann, stört aber nicht.

Hallo Herr Möller,

Ich schaue seit einiger Zeit hin und wieder, aber mit ständig wachsendem

Interesse auf Ihrer in vieler Hinsicht sehr informativen Seite vorbei. Meinen

Glückwunsch zu dieser Leistung! Wahrscheinlich wird „bleifrei“

irgendwann bei Jagdmunition (in Deutschland) vorgeschriebener. Insofern ist Ihre

Mühe bei der Gestaltung dieser Seiten vielleicht auch eine Investition in die

Zukunft.

Mich bewegt in diesem Zusammenhang erstmal eine andere Frage, zu welcher ich

hier bisher keine Antwort fand (vielleicht habe ich auch nur etwas

übersehen): Gibt es Erfahrungen zum Verhalten Ihrer

KJG nach dem Auftreffen auf

verschiedene Zielmedien (Wildkörper, Telefonbücher etc. mal ausgenommen…)?

Anders formuliert: eine wirklich praxisorientierte Aufklärung zu Reichweiten,

Verhalten beim Auftreffen auf verschiedene „Kugelfänge“ und Gefährdungspotential

(Reichweite von Splittern und Restkörper) von Jagdgeschossen scheint in der

heutigen Jägerausbildung kaum möglich zu sein. Also wie sieht´s in dieser

Hinsicht mit den KJG im Vergleich zur „bleiernen

Sippe“ aus? Sollten da andere Schußwinkel eingehalten werden...?

In gespannter Erwartung auf Ihre Antwort,

Waidmannheil,

Frank aus Thüringen,

Sonntag, 29.

Januar 2006

Tag Frank,

Lesen Sie Tiefenwirkung, Zerleger, Zerlegerverwüstungen und die jeweiligen Angaben zu den einzelnen KJG-Ladungen. Darin ist das erklärt und stehen Maßzahlen. Grob vereinfacht dringen Zerleger, (Gleich ob Blei, Kupfer oder Messing in der Regel nur 5 - 10 cm tief durch Fleisch. Mittlere KJG zwischen 7 und 9,3 mm durchdringen etwa 60 cm Fleisch schnurgerade. Der Unterschied ist also deutlich. Gewöhnliche Jagdgeschosse schaffen mal so die Hälfte oder weniger.

Bei streifendem Einfall unter flachem Winkel in festen Boden, eis oder Felsen, ist mit Abprallern zu rechnen. Auf sicheren Kugelfang ist daher auch dahinter zu achten.

Lutz Möller, 4. Februar 2006,

Patrone 6,5x65 Geschoß: 7 g Sierra MK, Schmalreh auf 140 m, breit stehend, Schuß hinterm Blatt angetragen, Flucht 20 m. Ausschuß etwa doppelt kalibergroß. Schußwirkung: Lunge mit etwa doppelt kalibergroßem gleichmäßigem Wundkanal durchschossen ohne weitere Zerstörungen oder Blutergüsse.

Schwaches Schmalreh auf 70 m breit stehend, zwei hochbeschlagene Ricken auch äsend anwesend. Auf den Schuß hin warfen alle drei Stücke auf und sicherten. Nach 10 ,,endlosen” Sekunden, sprangen die beiden beschlagenen Stücke ab. Das von mir beschossene Stück zeichnete beim Schuß nicht, stand nur still da. Endlich ging es langsam in einige Schritte weiter, so als würde es Äsung suchen, ganz gemächlich ohne irgendwelche Anzeichen. Ich dachte schon an einen Fehlschuß und repetierte leise. Dann drehte sich das Stück etwas und ich sah auf der Ausschußseite schaumigen Schweiß ausfließen. Nach 20 m vom Anschuß weg fiel das Stück einfach um. Merkte das Stück gar nicht wie das Sierra MK hindurchflitzte?

Beim Aufbrechen stellte ich folgendes fest: Ein- und Ausschuß kalibergroß, einschußseitig wurde nur eine Feder angekratzt, beim Ausschuß nicht. Die Lunge hatte nur einen kalibergroßen Schußkanal. Das Stück war natürlich innen ziemlich ausgeschweißt.

Grüße, Peter Mädl

Peter,

du beschreibst die Wirkung langer Geschosse auf kleine Tiere. Deine 7 g Sierra MK trafen bei 1.020 m/s v0 die beiden Schmalrehe mit etwa 960 m/s v70 und 908 m/s v140. Schmalrehe sind kleine Tiere mit dünnen Decken. Deren Rippen tragen kaum Fleisch. Das gesamte Ziel besteht aus gerade mal einem halben Zentimeter Haut und Knochen, mehr ist da nicht, vorn zum Vorderlauf eher mehr, hinten eher weniger. Das gut 31 mm lange Geschoß ist also mehr als 4-6 mal so lang, wie die Decke tief ist, je nachdem, ob du die Kammer weiter vorn oder weiter hinten triffst. Die Tiefe der Hohlspitze entspricht knapp der Deckendicke.

Die Frage zu Zielwirkung lautet nun: Wie bremst so eine Schmalrehdecke ein 7g 6,5 mm Geschoß?

Der Vorgang kann als inelastischer Stoß beschrieben werden. Wir nehmen an, nach dem Stoß fliegen Geschoß und Decke (jedenfalls der ausgestanzte kalibergroße Pfropfen) mit gleichschnell weiter. Wir stellen uns vor, der Impuls des stehenden Gewebes und der Geschoßimpuls vereinigen sich zu einem Gesamtimpuls beider Teile, die mit einer Geschwindigkeit weiter fliegen. Impuls = Masse * Geschwindigkeit, oder p = m*v.

Der gemeinsame ImpulsDecke+Geschoß ist also ImpulsDeckeG + ImpulsGeschoß

Rehdeckenvolumen bei etwa 6,7 mm Ø und 6 mm Dicke = 0,21 cm3. Bei 1g/cm cm3 Dichte wiegt die Decke als 0,21*10-3 kg. Der ImpulsDecke ist mangels Masse * Geschwindigkeit. Da die Decke anfangs ruht (vDecke =0 m/s) ist der ImpulsDecke = 0,21 g * 0 m/s = 0.

So ergibt sich bei 70 m ImpulsDecke + ImpulsGeschoß = ImpulsDecke+Geschoß = 0 + 7 * 10-3 * 960 = 6,72 [kg m / s]

Gesamtmasse = MasseDecke + MasseDecke = 0,21*10-3 kg + 0,21*10-3 kg = 7,21*10-3 kg

Aus Gesamtmasse und -geschwindigkeit errechnet sich die Endgeschwindigkeit zu v = p/m zu 6,72/7,21*10-3 = 932 m/s [(kg m/ s)/ kg] = [m/s]

Die Schmalrehdecke bremst das mit mit 960 m/s auftreffende 7g Geschoß nur auf 932 m/s ab. Es fliegt kaum gebremst weiter. Die Zielwirkung entspricht der geringen Bremsung, denn wie soll das Geschoß auf das Reh wirken, wenn es nur durchfliegt?

Energetisch betrachtet ist die Auftreffenergie = ½ m v² oder ½ 7*10-3 * 960² = 3.225,6 J. Nachdem es die Decke durchschlug muß die auf 932 m/s wird die geminderte Geschwindigkeit angenommen. Dann ergibt sich Weiterflugenergie = ½ m v² oder ½ 7*10-3 * 932² = 3.040,2 J. Den Unterschied erlitt das Reh als Zerstörwucht, nämlich 185 Joule. Das ist nicht gerade viel, entspricht in etwa dem einer Kleinkaliberkugel als Steckschuß. Gut, auf der gegenüberliegenden Seit kommt noch mal so viel dazu.

Die Energie zu betrachten ist müßig, da dadurch nicht gesagt wird, was im Tier geschieht.

Das beschreibt der Wirkungsquerschnitt

Schönen Sonntag, Herr Möller,

Für die Jägerprüfung zu lernen ist toll. Einerseits 200 Seiten darüber, daß

beinahe jeder sichtbare Körperteil bei jedem Wild einen anderen Namen hat (was

ich echt voll wichtig finde), andererseits nur eine handvoll Seiten über

Ballistik und Schußwirkung.

Hierzu die erste Frage: Im Buch ,,Vor und nach der Jägerprüfung" wird behauptet,

die Trefferwirkung resultiere aus Auftreffwucht (Geschwindigkeit x Gewicht) und

dem Material des Geschosses. Das kann doch gar nicht richtig sein. Wenn ich

einem eine Kugelstoß-Kugel (Vollmantelgeschoß ☺) vor den Brustkorb werfe, habe

ich mit Sicherheit eine höhere Auftreffwucht als jedes Gewehrgeschoß.

Tiefenwirkung erziele damit aber nicht. Die

für die Trefferwirkung entscheidende Kraft müßte sich nach meinem Verständnis

nicht aus Gewicht, sondern aus Druck (Masse pro

Fläche) und Geschwindigkeit ergeben. Gibt es für diese Kraft einen Namen?

Flächenenergie oder so was?

LM: Impulsdichte = (Masse • Schnelle / Fläche)! Insofern irrt Krebs. Mit seiner Werkstoffabhängigkeit hat er wiederum recht. Weiche Bleigeschosse, auch solche mit Mantel, zerstieben bei Büchsengeschwindigkeiten oberhalb 700 m/s teilweise oder oberhalb 800 m/s mehrheitlich in nutzlosen Bleistaub. Erst im Vergleich zu Blei sechs mal festere Kupferjagdgeschosse können den Kräfte mehrheitlich widerstehen und dringen dementsprechend tief ein; ohne groß zu splittern oder aufzupilzen. Gegen masseverlierende Bleigeschosse durchdringen KJG vier mal tiefer und mehr.

Ein guter Vergleich findet sich in Wirkungsquerschnitt

Was mir in der mir bekannten Jägerliteratur ebenfalls völlig fehlt, sind umfangreiche Darstellungen zur der Lage der relevanten inneren Organe. Üblich ist offenbar nur die zweidimensionale Seitenansicht, mich würde eine dreidimensionale Darstellung, vor allem auch aus anderen Perspektiven (von vorn, schräg von vorn, etc.) interessieren. Gibt es sowas in Büchern oder noch besser im Web?

Viele Grüße, Lutz Stein, Sonntag, den 29. Februar 2004

LM: In Wild und Wundwirkung steht ein wenig. Mir ist in 3D nichts bekannt. Das lernen Sie beim Aufbrechen und Zerwirken Ihrer hoffentlich reichen Beute. Für afrikanischen Wild bietet Safaripress Dr. vet. Kevin Roberstson's aus Südafrika auf Englisch "The perfect Shot", daß ich empfehle bei

Tel. 06035 / 971 016 home, Tel. 06181 /

401554 office

Handy 01711 / 661467, Fax 0180 / 505255684247

email: RvM@Safariteam.de

http://www.safariteam.de/

zu beziehen, weil dann der teure Einzelversand aus USA entfällt, der das

Buch sonst erheblich verteuern würde.

2. Teil der Zielwirkungen | Zielwirkung Inhaltsverzeichnis

Lutz Möller, .de